今日はウェアラブルメディアストラテジーの課題でMayaを使った。

ただしmelという言語で描く。

polyCubeをたくさん出して、回転させ、polyBoolOpで集合演算して一つの立体にした。

globalprocdraw(int$n){

$sw=0;

$name=””;

$nameLast=””;

for($i=0;$i< $n;$i++){

$name=”cube_”+$i;//名前付ける

$nameTmp=”tmp_”+$i;

polyCube-name$name-w1-d1-h10;

print$name;

move($i*0.5)00;

rotate($i*30)($i*30)0;//回転

if($sw>0){

polyBoolOp-op1-name$nameTmp$nameLast$name;//新しい名前を付けて和集合

print($i+”boolOp”);

$nameLast=$nameTmp;

}

else{

$nameLast=$name;

$sw=1;

}

}

}

select-all;delete;

draw(50);

polyBoolOpは(当然ながら)一度に2つのモデルしか扱えないので、全部合体させようとすると順番に処理する事になる。その時、順番に新しく作られていくモデルに名前を与えておいてやらないといかん。

Read more

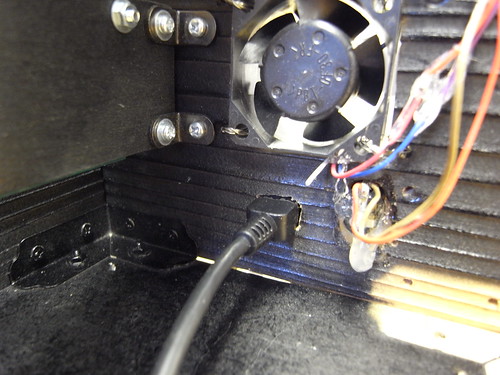

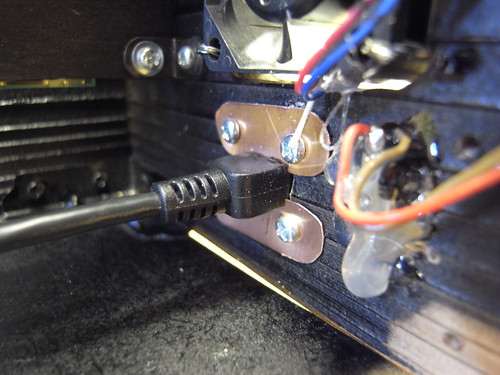

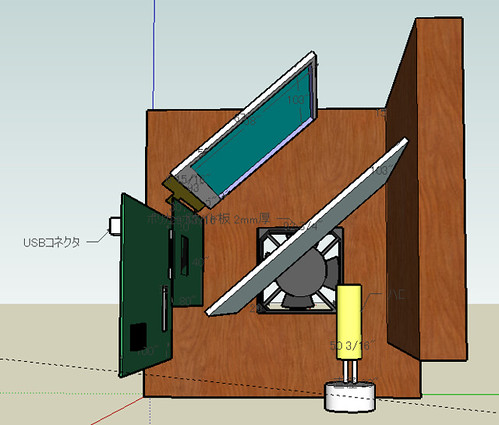

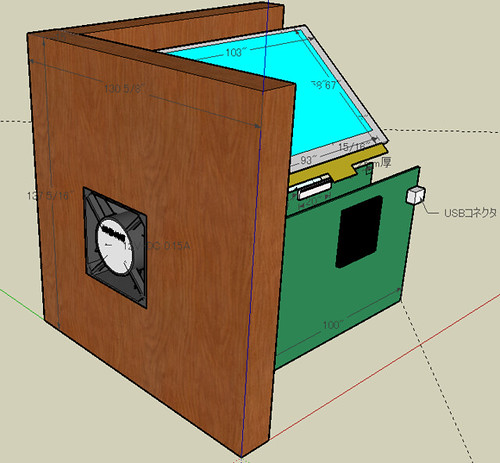

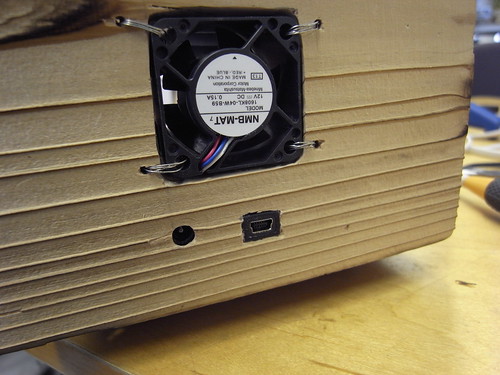

唯一のUSB-ミニBオスメス変換コード

唯一のUSB-ミニBオスメス変換コード