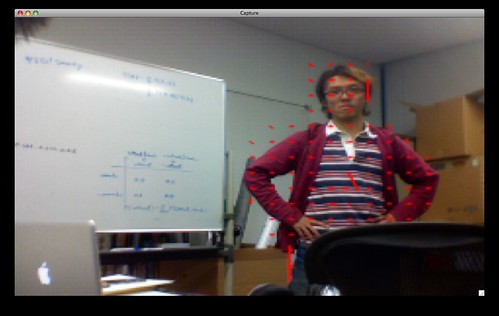

オプティカルフローのサンプルコードをちょっといじって、カメラからの入力を表示してみた。

ブロックマッチングによるオプティカルフローを使った。

できたソースコード、Makefile

image.cpp

#include <cv.h>

#include <highgui.h>

#include <cxcore.h>

#include <ctype.h>

#include <stdio.h>

#include <iostream>

#include <boost/format.hpp>

using namespace std;

using namespace boost;

void detect_flow(IplImage *img, IplImage *img_p, IplImage *dst);

int main(int argc, char* argv[]) {

IplImage *img = NULL;

CvCapture *capture = NULL;

capture = cvCreateCameraCapture(0);

//capture = cvCaptureFromAVI("test.avi");

if(capture == NULL){

cerr << "capture device not found!!" << endl;

return -1;

}

CvSize size = cvSize(240, 180);

IplImage *img_resized = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage *img_gray = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 1);

IplImage *img_gray_p = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 1);

IplImage *img_dst = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 3);

char winNameCapture[] = "Capture";

cvNamedWindow(winNameCapture, CV_WINDOW_AUTOSIZE);

while (1) {

img = cvQueryFrame(capture);

cvResize(img, img_resized);

cvCvtColor(img_resized, img_gray, CV_BGR2GRAY);

cvCopy(img_resized, img_dst);

detect_flow(img_gray, img_gray_p, img_dst);

cvShowImage(winNameCapture, img_dst);

cvCopy(img_gray, img_gray_p);

if (cvWaitKey(10) == 'q') break;

}

cvReleaseCapture(&capture);

cvDestroyWindow(winNameCapture);

return 0;

}

void detect_flow(IplImage *src_img1, IplImage *src_img2, IplImage *dst_img){

int i, j, dx, dy, rows, cols;

int block_size = 10;

int shift_size = 1;

CvMat *velx, *vely;

CvSize block = cvSize(block_size, block_size);

CvSize shift = cvSize(shift_size, shift_size);

CvSize max_range = cvSize(50, 50);

rows = int(ceil (double (src_img1->height) / block_size));

cols = int(ceil (double (src_img1->width) / block_size));

velx = cvCreateMat(rows, cols, CV_32FC1);

vely = cvCreateMat(rows, cols, CV_32FC1);

cvSetZero(velx);

cvSetZero(vely);

cvCalcOpticalFlowBM(src_img1, src_img2, block, shift, max_range, 0, velx, vely);

for (i = 0; i < velx->width; i++) {

for (j = 0; j < vely->height; j++) {

dx = (int)cvGetReal2D(velx, j, i);

dy = (int)cvGetReal2D(vely, j, i);

cvLine(dst_img, cvPoint(i * block_size, j * block_size),

cvPoint(i * block_size + dx, j * block_size + dy), CV_RGB(255, 0, 0), 1, CV_AA, 0);

}

}

}

Makefile

SRC = image.cpp

DST = image

prefix=/opt/local

INCPATH=$(prefix)/include

LIBPATH=$(prefix)/lib

OPT= -lcv -lcvaux -lcxcore -lhighgui

CC=g++ -O

CFLAGS= -I$(INCPATH)/opencv

LDFLAGS=-L. -L$(LIBPATH)

all:

$(CC) $(SRC) -o $(DST) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) $(OPT)